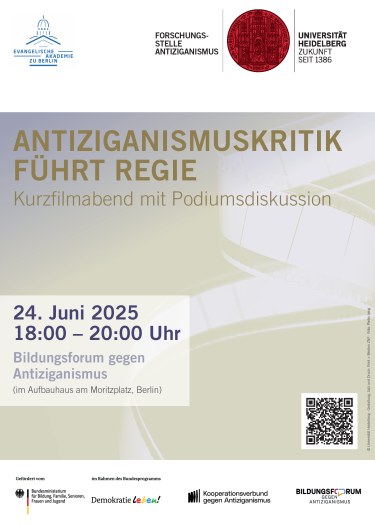

Kurzfilmabend mit Podiumsdiskussion Antiziganismuskritik führt Regie

- Termin in der Vergangenheit

- Dienstag, 24. Juni 2025, 18:00 - 21:00 Uhr

- Bildungsforum gegen Antiziganismus, Berlin

- Dr. Radmila Mladenova

- Sejad Ademaj

- Willi Kubica

In an age where fractions of a second determine attention, short films can become an increasingly important medium for raising awareness. The event explores how short film narratives can be used to highlight racism and antigypsyism and promote empathy. Together with the audience, directors Sejad Ademaj and Willi Kubica, as well as literature and film scholar Dr Radmila Mladenova, will discuss creative approaches, challenges and opportunities for communicating social issues in a concise but effective form.

The short film evening will take place following the annual congress of the Reporting and Information Centre on Antigypsyism (MIA). Afterwards, participants are cordially invited to continue the discussion over a buffet dinner. The event is free of charge. We kindly ask you to register by 20 June 2025.

Adresse

Bildungsforum gegen Antiziganismus

Aufbau-Haus am Moritzplatz

Prinzenstraße 84.2 (Eingang Oranienstraße)

10969 BerlinVeranstalter

Evangelischen Akademie zu Berlin und Critical Film & Image Hub

Veranstaltungstyp

Filmreihe

Filmvorführung

Homepage Veranstaltung

Kontakt

Programm

18.00: Begrüßung

18.10: Kurzfilmvorführung

- Deutsche Sprache, Schwere Sprache (Sejad Ademaj, Deutsch)

- Das Casting (Willi Kubica, Deutsch)

- Kusengos (Romanity, Deutsch)

- I am Vanessa (Alina Șerban, Rumänisch mit englischen Untertiteln)

- 15 Minuten (Sejad Ademaj, Deutsch)

Triggerwarnung: Die Filme enthalten Darstellungen von Antiziganismus, Diskriminierung und Suizid, die belastend sein können. Bitte seien Sie achtsam, wenn diese Themen für Sie sensibel sind.

19.15: Podiumsdiskussion mit Willi Kubica, Sejad Ademaj und Dr. Radmila Mladenova; Moderation Andra Drăghiciu

20.00: Abendessen

Podiumsgäste

Dr. Radmila Mladenova ist wissenschaftliche Leiterin des Critical Film & Image Hub an der Forschungsstelle Antiziganismus der Universität Heidelberg sowie Teilprojekt-Leiterin im Verbundprojekt„Mediale Antiziganismen – Von der interdisziplinären Analyse zur kritischen Medienkompetenz“ (MeAviA). Zusammen mit Prof. Dr. Matthias Bauer leitet sie das Teilprojekt „Ambiguitäten des Audiovisuellen: „Zigeuner“-Figuren im Spielfilm (1895-1950)“ im Rahmen der DFG-Forschergruppe „Antiziganismus und Ambivalenz in Europa (1850-1950) an der Europa-Universität Flensburg.

Sejad Ademaj studiert Regie an der Filmakademie Baden-Württemberg. Als Sohn einer montenegrinischen Roma-Familie lebt er seit 1991 in Deutschland. Aufgrund des großen Erfolges seines Zweitjahresfilms „Fünfzehn Minuten“, der 2022 Premiere auf den Hofer Filmtagen feierte und mehrere Kurzfilmpreise gewann, wurde ihm ein Wechsel zum Fach Szenische Regie angeboten.

Willi Kubica wurde 1990 in Berlin geboren. Nach dem Studium der Theater-, Film- und Medienwissenschaft in Wien folgte das Regiestudium an der Filmakademie Baden-Württemberg. Für den historischen Kurzfilm „ELJA - 376 A.D.“ wurde er mit dem Young CIVIS Media Prize ausgezeichnet, Europas Medienpreis für Integration. Sein Abschlussfilm „ENDJÄHRIG“ entstand in Zusammenarbeit mit der ZDF-Redaktion „Das Kleine Fernsehspiel“.

Alle Termine der Veranstaltung 'Ich sehe was, was du nicht siehst. Antiziganismus im Film'

Die Filmreihe Ich sehe was, was du nicht siehst: Antiziganismus im Film der Evangelischen Akademie zu Berlin und des Critical Film & Image Hub an der Forschungsstelle Antiziganismus der Universität Heidelberg lädt das Publikum ein, die oft verborgenen Mechanismen zu entdecken, mit denen Filme unsere Wahrnehmung von marginalisierten Gruppen prägen. Anhand ausgewählter antiziganismuskritischer Filme, gerahmt von Vorträgen und Diskussionen, erhalten die Zuschauer*innen Impulse, um gängige Stereotype in visuellen Medien zu erkennen und kritisch zu hinterfragen. Filmschaffende sowie Expert*innen für Antiziganismus- und Medienkritik diskutieren mit dem Publikum, wie Filme und Medien unser Denken subtil prägen können – oft ohne, dass wir es bemerken.

Indem die Filmreihe sich mit antiziganistischen Darstellungen bewusst auseinandersetzt und sie offenlegt, schafft sie Raum für Dialog, Reflexion und den Abbau von Vorurteilen. Sie fördert ein respektvolles Miteinander und leistet einen Beitrag zu einer offenen und vielfältigen Gesellschaft.